Комментарии и Выступления

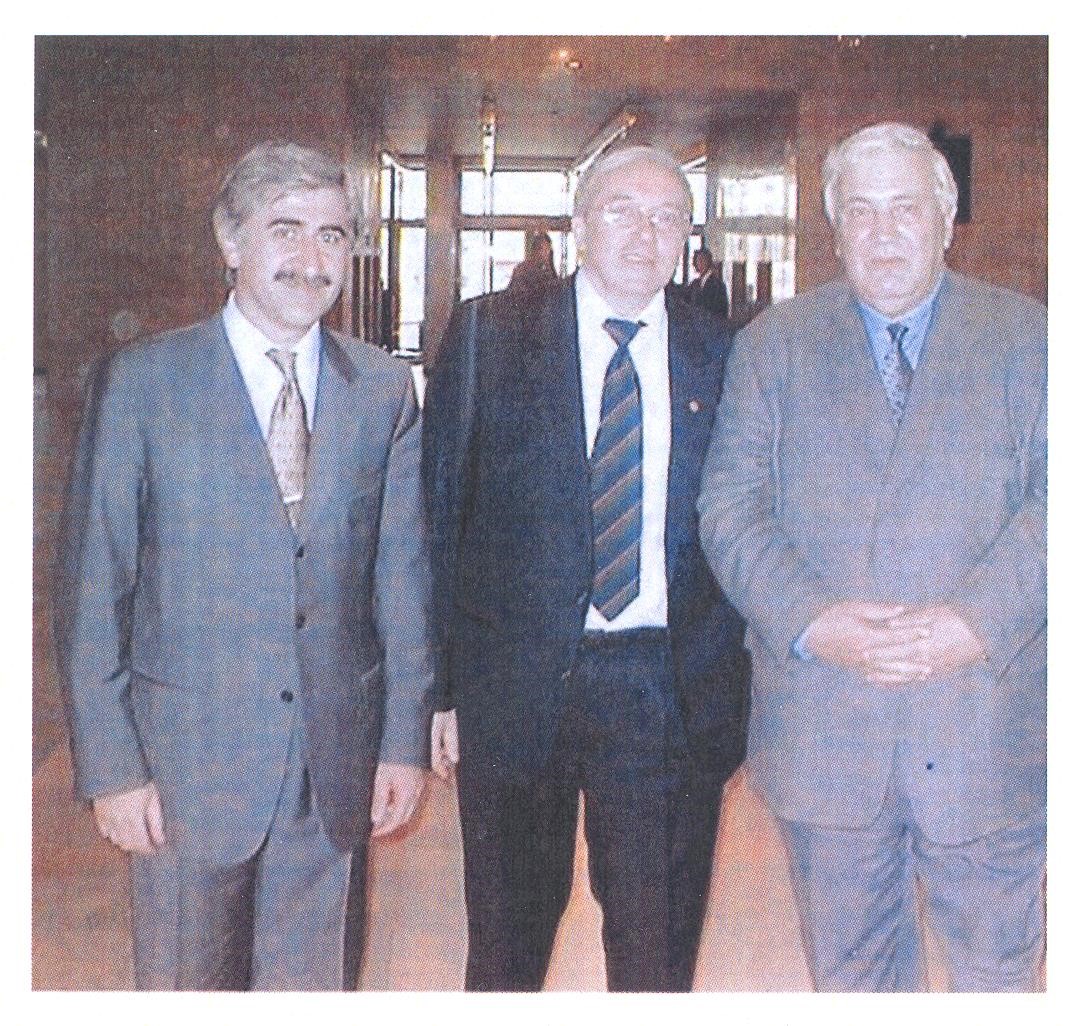

Первый заместитель министра обороны РФ А.А. Кокошин с группой непосредственно подчиненных ему генералов

Первый слева от Кокошина - генерал-полковник В.В. Скоков, за ним - генерал-полковник В.П.Миронов. Генералы ВС РФ еще в старой форме ВС СССР. Зима, 1992 г.

Первый слева от Кокошина - генерал-полковник В.В. Скоков, за ним - генерал-полковник В.П.Миронов. Генералы ВС РФ еще в старой форме ВС СССР. Зима, 1992 г.

Вячеслав Петрович Миронов (1937-1993) — блестящий специалист в области систем вооружений, генерал-полковник, начальник вооружения Вооруженных сил РФ.

В своей характеристике (от 26 июля 1990 г.) на В.П.Миронова как на заместителя начальника вооружения МО СССР заместитель министра обороны СССР генерал армии В.М.Шабанов писал: «В должности первого заместителя начальника вооружения по вооружению Министерства обороны СССР проявил себя волевым руководителем, умеющим выделить главное в работе и довести дело до завершения». И далее: «Глубокий анализ состояния и перспектив развития отечественного и зарубежного вооружения, широкий кругозор и эрудиция позволяют тов. Миронову В.П. успешно прорабатывать сложные организационные вопросы, связанные с ограничением лимита ассигнований на военные нужды». Шабанов также отмечает в этой характеристике, что В.П.Миронов «интересы службы ставит выше личных».

До распада СССР занимал пост заместителя министра обороны СССР по вооружению, сменив на этом посту В.М.Шабанова, у которого он многому научился.

О содействии А.Кокошиным в работе центра "Вектор", Центра имени Гамалеи и 48-го ЦНИИ МО РФ

"Весьма плодотворной была и работа Кокошина в качестве депутата Государственной думы (1999–2011). Здесь он продолжил деятельность, связанную с промышленностью, особенно с ее высокотехнологичными сегментами, а также с внешней политикой России. В эти годы Кокошин многое сделал для развития в нашей стране, в частности, информационно-коммуникационных технологий и биотехнологий. Он уделял большое внимание таким организациям, как Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (возглавляемый в то время академиком Львом Сандахчиевым) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (во главе с академиком Александром Гинцбургом). Эти два центра оказались весьма востребованными в условиях борьбы с коронавирусной пандемией. Как, впрочем, и 48-й ЦНИИ Минобороны России, о котором речь шла выше".

"Кокошин приложил значительные усилия [в 1990-е годы] для сохранения потенциала Минобороны России в разработке средств защиты от бактериологического оружия, защитив от закрытия соответствующие структуры, в том числе 48-й ЦНИИ. Это было непростым делом, поскольку указания по этому вопросу в Министерство обороны шли сверху. Этот институт, как известно, сыграл важную роль уже в наши дни в разработке вакцины «Спутник V» в условиях пандемии коронавируса".

См.: Золотарев В., Потапов В. Военный деятель крупного калибра // Независимое военное обозрение, 23.10.2020 и 30.10.20.

А.А.Кокошин представляет оценки выдающегося советского дипломата Г.М.Корниенко относительно уроков Карибского кризиса 1962 года

"И среди участников Карибского кризиса, и среди его исследователей есть разные мнения насчет того, насколько опасным он был в действительности.

Я согласен с теми из них — а таковых, пожалуй, большинство, — кто придерживается мнения, что карибский кризис 1962 года был самым опасным из тех, которыми изобиловали годы «холодной войны». Опасным в самом страшном смысле: реально существовала не только возможность, но и вероятность его перерастания в большую войну вплоть до ядерной. Не потому, что кто-то в Москве или Вашингтоне хладнокровно принял бы решение пойти по этому пути; такой опасности практически не было. А потому; что к данному случаю, как к никакому другому, особенно применим «закон Макнамары», который он сформулировал следующим образом: «Невозможно предугадать со сколько-нибудь высокой степенью уверенности, каков будет эффект применения военной силы из-за риска случайностей; просчетов, недоразумений и оплошностей».

В дополнение к исходному в Данном случае непониманию или искаженному пониманию сторонами намерений друг друга, о чем говорилось ранее, достаточно привести далеко не полный перечень имевших место в дни карибского кризиса всякого рода совпадений, случайностей, недоразумений и т.п., которые могли быть неправильно истолкованы той или другой стороной и дать толчок необратимому ходу роковых событий.

1. Выше уже рассказывалось об истории с Пеньковским, который был арестован в Москве как раз в Р ночь на 23 октября, примерно в то время, когда в Вашингтоне, где еще было 22 октября, президент Кеннеди возвестил миру о начале карибского кризиса. В силу этого совпадения переданный Пеньковским непосредственно перед арестом ложный сигнал, будто СССР изготовился к нанесению ядерного удара по США, именно в такой момент был во много крат более чреват роковыми последствиями, чем в другое время.

2. В тот же день, 22 октября, имело место еще одно совпадение: в этот день американские ракеты средней дальности в Турции официально приобрели статус действующих и были переданы в руки турецкой армии (хотя и с сохранением американского Контроля над ядерными зарядами к ним). Это было сделано по давно утвержденному графику, и о таком совпадении в Вашингтоне узнали какое-то время спустя. А как могла истолковать этот акт советская сторона, если бы он сразу же сталей известен?

3. Тот факт, что генерал Пауэр, возглавлявший Стратегическое воздушное командование США, вопреки установленному порядку самочинно (министр обороны Макнамара узнал об этом только спустя многие годы) передал приказ о приведении подчиненных этому командованию частей, включая межконтинентальные ракеты наземного базирования, в состояние полной боевой готовности (Defcon-2) открытым текстом, похоже, был одним из факторов, подтолкнувших Хрущева к поиску выхода из кризиса. Но такой акт в тот напряженный момент мог вызвать и другую реакцию.

4. Вторжение американского разведывательного самолета U-2 в воздушное пространство в районе Чукотки 27 октября, как оказалось, было непреднамеренным — это знали в Вашингтоне, но не могли знать в Москве и вполне могли бы расценить как признак враждебных намерений. По словам одного очевидца, узнав об этом инциденте, Макнамара побледнел как полотно и истерично вскрикнул: «Это означает войну с Советским Союзом!». Президент Кеннеди, правда, отнесся к этому инциденту более хладнокровно, сказав по адресу виновника инцидента со смехом: «Всегда найдется какой-нибудь сукин сын, до которого не дошло нужное слово».

5. Когда в тот же день, 27 октября, над Кубой был сбит другой американский самолет U-2, в Вашингтоне ошибочно предположили, что это было сделано по приказу из Москвы, и не только военные, но и некоторые гражданские советники президента настоятельно рекомендовали воспользоваться этим случаем для нанесения бомбового удара, по крайней мере, по позициям ПВО на Кубе, где пострадали бы и советские военнослужащие. А что последовало бы за этим? Скорее всего, как об этом говорит и Хрущев в своих воспоминаниях, советская сторона приняла бы ответные меры в Европе. И у какой черты тогда остановились бы обе стороны, если бы вообще остановились?

6. Хотя и ранее было известно, что кроме ракет средней дальности, размещавшихся на Кубе, в распоряжении советского командования там имелось четыре тактические ракеты типа «Луна», в Вашингтоне знали, что на Кубу были доставлены не только обычные заряды к этим ракетам, но и ядерные. Тем более никто не подозревал, что, в отличие от ракет средней дальности, которые после ввода их в строй не могли бы ни при каких обстоятельствах быть запущены без прямого указания из Москвы, решение о применении тактических ракет с ядерными боезарядами в случае вторжения американских войск на Кубу, согласно первоначально подготовленному Генштабом приказу, имел бы право принять командующий советскими войсками на месте без согласования с Москвой. С чисто формальной точки зрения в этом была своя логика — ведь в случае вторжения времени для согласования с Москвой просто бы не было. Надо ли обладать особой фантазией, чтобы представить себе дальнейший разворот событий, если бы этот приказ не был отменен, а вторжение состоялось?

По свидетельству Теда Соренсена, по оконча карибского кризиса Кеннеди говорил, что шанс перерастания в большую войну был очень велик: 50 на 50. Не все американские участники кризиса согласны с этим. Я лично тоже не думаю, что шанс большой войны был столь велик. Но учитывая, что большая война на этот раз скорее всего была бы ядерной, то и 1 из 100 — слишком много.

Поэтому первый и главный урок, вытекавший из карибского кризиса, с чем согласно и большинство американских участников и исследователей, — не допускать возникновения подобных кризисов, чреватых пусть даже небольшой вероятностью перерастания в большую войну, не полагаться на то, что всякий раз удастся остановиться у опасной черты (выделено А.А. Кокошиным). Самый радикальный способ исключить возможность возникновения таких кризисов — изменение состояния международных отношений до такой степени, чтобы для кризисов не было причин. Но хотя за последующие годы ситуация в мире во многом изменилась, она весьма далека от того, чтобы международные кризисы стали просто невозможными. Скорее наоборот. Достаточно указать на события в Персидском заливе и на Балканах.

В любом случае — таков второй урок карибского кризиса — критически важны всесторонняя и высокопрофессиональная проработка принимаемых внешнеполитических решений, учет при этом всех объективных и субъективных факторов, «влезание в шкуру» другой стороны, интересы которой могут быть затронуты при реализации готовящегося решения.

Третий урок. С одной стороны, при возникновении кризиса нельзя действовать сгоряча, излишне форсировать события, необходимо взвесить разные варианты своих действий, чтобы выбрать самый оптимальный из них. Большинство американских участников карибского кризиса согласны, например, в том¸что если бы президент Кеннеди принимал решение об образе действий США сразу, 16 октября, когда ему стало известно о размещении советских ракет на Кубе, а не пять дней спустя, то наверняка был бы избран более опрометчивый вариант с гораздо большим риском опасных последствий.

С другой стороны, как показывает опыт карибского кризиса, неразумно и излишне затягивать время принятия решений ввиду опасности накопления всякого рода непредсказуемых элементов в развитии кризиса, что может привести к его расширению вопреки желанию сторон. Отсюда же — важность поддержания непрерывных, в том числе негласных, контактов между сторонами, чтобы постоянно «чувствовать пульс» друг друга.

Четвертый урок. Пытаясь найти наиболее приемлемый для себя выход из кризиса, что вполне естественно, важно вместе с тем не загонять противную сторону в безвыходное положение, оставлять открытой возможность для поиска взаимоприемлемых компромиссных решений без или с минимальной потерей лица для обеих сторон.

Пятый урок. Огромное значение для мирного разрешения карибского кризиса имели личные качества американского и советского лидеров: при всей их непохожести оба они в итоге оказались способными, руководствуясь здравым смыслом и проявив политическую волю, выйти на такие решения, которые отвеча¬ли как главным целям каждой из сторон (для СССР — ограждение Кубы от угрозы вторжения, а для США — устранение ракет с Кубы), так и общей для всего мира цели - не допустить перерастания кризиса в большую войну. Такой исход кризиса нельзя считать гарантированным во всех случаях. Многие из имевших касательство к Карибскому кризису, а также его исследователей вполне резонно, по-моему, с ужасом задавались вопросом, какой оборот принял бы этот кризис и во что бы он вылился, будь на месте Кеннеди, например, такой деятель, как Рейган, а на месте Макнамары — Уайнбергер".

См.: Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 144-149.

О роли "бауманского товарищества" в судьбе А.Кокошина

"Товарищеские отношения установились у Кокошина в эти годы с первым заместителем министра оборонной промышленности Евгением Витковским, который познакомил его с заместителем министра обороны СССР по вооружению генерал-полковником Вячеславом Мироновым. В 1992 году Вячеслав Миронов в Минобороны России станет начальником вооружения, непосредственным подчиненным Кокошина, на которого тот всегда мог полностью опереться. Для отношений этого авторитетнейшего военного и Кокошина немаловажным было то, что Миронов перед поступлением в Военную артиллерийскую инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского окончил четыре курса МВТУ имени Н.Э. Баумана.

Вообще в судьбе Кокошина важную роль играло то обстоятельство, что он окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана, выпускники которого образовали своего рода «бауманское товарищество». Выпускников МВТУ было немало на руководящих постах в отделах ЦК КПСС, в Совмине, особенно в ВПК Совмина, в руководстве многочисленных НИИ и КБ советского ОПК. И они тесно взаимодействовали при решении вопросов обороны страны".

См.: Владимир Золотарев, Владимир Потапов. Военный деятель крупного калибра // Независимое военное обозрение, 23.10.2020 г.